Features04

「私が実践する、サステナブル。」

Features04

Nakamura's VOICE

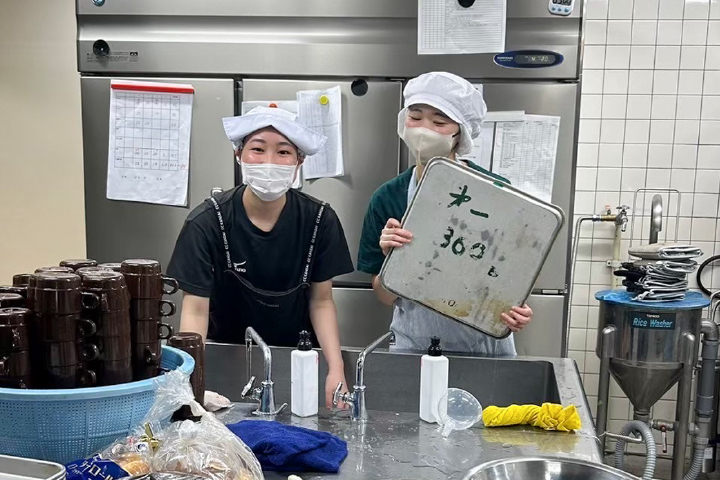

中村学園の各校では、SDGsに関するさまざまな取り組みが実践されています。在籍する学生・生徒・園児・教職員の個人個人が思いを持ち、取り組むことが、社会貢献・地域貢献へとつながり、SDGsが掲げる世界中のあらゆる地域の問題解決への一歩につながります。Nakamura’sが実践する取り組みと、その思いをご紹介します。