令和6年度「大学生アグリスクール 」第2講が行われました

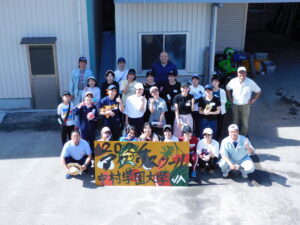

令和6年7月6日(土)、本学と連携協定を締結しているJA福岡市とJA福岡中央会の共同により「大学生アグリスクール」第2講が開催され、今回は大学の学生15名、短期大学部の学生4名、計19名が参加しました。

このアグリスクールは、若者の農業離れや関心が薄れてきているという課題を解決するための取り組みの一環として、農業体験や加工体験等、一連の生産工程等の体験を通じて農業者等と共感することで、学生が自ら生きる力を養うとともに、地元の食べものや農業の理解を深めることを目的として行われています。

[第2講の学生レポート]

【農作業:とうもろこしの収穫】

晴れ渡った強い日差しの中、とうもろこし収穫を体験しました。とうもろこしは1株に対して1番上のものが実が大きく粒が詰まっていること、実の数だけ絹糸が出ており、絹糸の部分が茶色いものが食べ頃であること、大きく育つ前に間引きしたものがヤングコーンであることなどを学びました。

JAの方のご指導のもと、皆で上の方に実っている大きな実を探して、実の部分のみ手で押さえ、手前に下げるように折って収穫しました。

皮をめくってみると鮮やかな黄色い粒がぎっしりと詰まっており、今回収穫したてのとうもろこしは加熱なしでそのまま食べられるということで、実際にその場で収穫直後に食べてみると、加熱したものとはまた違った生の美味しさがありました。甘さが口全体に広がって、フルーツのようにみずみずしく、粒がプチっとはじける食感がとても美味しく、こんな貴重な体験をさせていただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

また、大きさが違ったり、虫がついていたり、実の部分がいびつなものなどもあったので、その中から質の良いとうもろこしを見分けることはとても難しく、農業の難しさも感じました。天気の影響や野生の動物から畑を守るための工夫についても学び、農業は自然と共存しているということを改めて実感しました。収穫したトウモロコシは持ち帰ることができたので、美味しく調理していただきます。

【味噌についての学習、味噌造り】

味噌についての学習では、味噌の歴史や定義、原料、種類について学びました。味噌は、同じ原料でも種類や作り方によって、また、地域によっても呼び方が変わることがとても興味深かったです。

味噌作りでは茹でた大豆を潰すところから始めました。潰した大豆を塩入り麹を混ぜ、カビができないように空気や汚れを抜くことが大切で、容器に強くたたきつけながら投げ入れることがポイントと教わりました。

実際にやってみると容器を外してしまいそうでちょっと難しかったのですが、みんなで楽しみながら作ることができ、おいしい味噌を作るためには様々な工夫や細やかな配慮が欠かせないのだと実感しました。

味噌の仕上がりまで約3か月の熟成期間が必要ということですので、完成時となる第4講で、出来上がった味噌を調理して食べるのがとても楽しみです。

第2講もJAの方々のお陰で楽しく活動することができました。農業への学びが深まると同時に、人間関係も広がり、とても貴重な経験になっています。

アグリスクールは異なる学部、学年の方と話すことができる機会でもあり、今後もたくさん皆で協力して楽しく受講できるよう頑張ろうと思います。

レポート 教育学部 4年 篠崎 涼帆、 栄養科学部 栄養科学科 4年 三井 玲亜、宮本 朋実