長期留学プログラム

- N-HALプログラム (Nakamura Habatake Active Learning)

- 語学はもちろん、学生が自ら定めた明確な目的と意欲的な目標に基づき立案した実践活動を1年間の留学生活の中で実施する留学制度です。

(留学中は、原則休学扱いとなります) - 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 江﨑 朱望教育学部 児童幼児教育学科

- 【留学先】フィンランド トゥルク応用科学大学

私は、N-HALプログラムを通してフィンランドに約7か月間留学をしました。

現地の大学では、さまざまな国から来た学生とともに学びました。講義ではグループワークやアクティビティが多く取り入れられており、学生が主体となって進められていました。講義を通して、フィンランドの福祉や自然環境、フィンランド語などについて学ぶことができました。

実践活動では、フィンランド人の英語能力が高い背景を調査するために、現地の小学校を訪問させていたただきました。また、地域の日本語教室を見学させていただく機会もありました。小学校訪問では、授業の見学や、児童へのアンケートを実施させていただきました。さらに、日本について質問を受けたり、鬼ごっこをしたりするなど、子どもたちと交流することができたことも、とても印象に残っています。これらの活動を通して、現地の小学校の一日のスケジュールや授業の進め方、児童の英語レベル、教員の働き方、校則など日本の小学校教育との違いや、子どもたちが日常的に英語に触れる環境について理解を深めることができました。

学校のない休日には、学生向けに開催されるイベントに参加し、フィンランドの文化に触れたり、友人と遊びに出かけたり、食事を一緒に作ったりして、多くの思い出を作ることができました。

留学生活を振り返ると、当初は慣れない環境に戸惑うこともたくさんありましたが、多様な価値観を持った友人と出会い、フィンランドの澄んだ空気や豊かな自然に癒されながら、刺激的で充実した日々を過ごすことができました。またフィンランドを訪れたいです。日本に旅行で来た友人と再会できた際には、とても嬉しかったです。今後もこのような国際的なつながりを大切にしていきたいです。

卒業後は、日本で小学校教師として働き、子どもたちが楽しみながら確かな学力を身に付けられるよう、留学で得た経験や知識を生かしていきたいです。

留学期間:2024年8月〜2025年3月

履修科目:フィンランド語、英語、自然環境を基盤とした教育方法など

取得単位数:16ECTS(フィンランド現地の単位数)

※令和6年度はN-HALプログラムで2名の学生を派遣しました。

- 流通科学部海外留学スカラーシップ [流通科学部対象]

- 原則、休学をせずに海外の協定校(中国・韓国・台湾・アメリカ・カナダ・オーストラリア)へ半年または1年間留学する制度です。留学先で修得した単位についても本学の条件を満たせば単位認定され、4年間で卒業できる場合もあります。

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 石内 呂依流通科学部 流通科学科

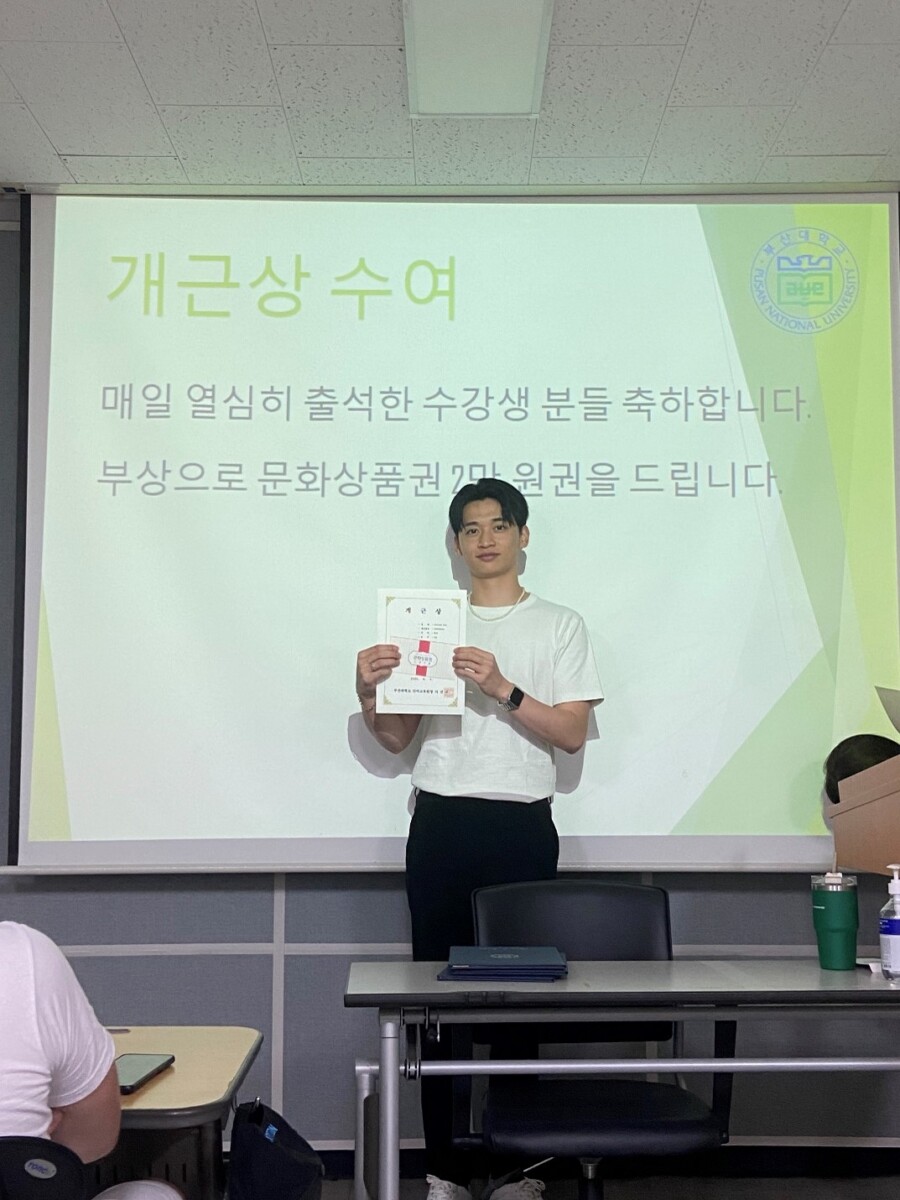

- 【留学先】韓国 釜山大学校

私は令和5年度の海外留学スカラーシップ制度を通じて、韓国の釜山大学校におよそ7か月間留学をしていました。私の留学目的は、日本と韓国の文化的な違いから見るビジネスの参入機会を調査することでした。

前半の3か月間は語学学校にて語学の勉強のみを行い、9月からは経営学科に交換留学生として学科入学しました。語学学校では、毎日語学の勉強に取り組むのはもちろんのこと、金曜日に行われる文化体験イベントや語学学校全体で行く観光イベントなどもあり、韓国語を学びながら文化に触れられる機会が多くありました。経営学科では行動経済学や韓国文化・歴史についての講義を履修していました。すべて韓国語か英語で行われる授業で、生徒ごとに発表を行う機会などもあり語学力の実践を交えながら日々の講義に取り組んでいました。課外活動では、文化交流サークルで様々な国籍の人と交流を行うことや、学外の日韓交流ボランティア団体に自ら参加をして、現地高校生・大学生に向けて文化交流を行っていました。

調査活動においては、韓国の地理的特徴を調査するために、現地の町並みや風土などを観察調査することや、現地学生との交流の場で韓国の生活感覚について調査を行っていました。日本文化と食習慣の違いや購買に関する習慣の違いがあることから、韓国で普及している技術やシステムを、日本の市場と比べながら、参入できるビジネスに関してマーケティング・分析を行っていました。

留学生活を通して、視野を広く持ちながら、目標達成のプロセス構築をしていく大切さを学びました。留学開始当初は、ひとりでできることが限られていましたが、韓国の文化を知ることや語学力向上のために、自分自身がその時のスキルでできることは何かを認識しながら、多く経験をできるように挑戦を続けました。この経験が、自分自身の成長につながっていくことを実感でき、留学で得られた知識や経験を忘れずに、これからの挑戦にも活かしていきたいと考えています。

留学期間:2023年5月~2023年12月

履修科目:行動経済学、韓国の歴史、韓国の文化、中級韓国語

語学スコア:(TOPIK)2級レベルから4級にアップ

取得単位数:6単位

- 食のスペシャリストを目指す!ダブルディグリー留学プログラム[フード・マネジメント学科対象]

- 協定校であるハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジ(以下KCC)に1年間留学することにより、本学(学士)及びKCC(Associate Degree)の2つの学位(ダブルディグリー)を取得し、最短4年間での卒業を目指す留学制度です。

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 廣津 美保栄養科学部 フード・マネジメント学科

- 【留学先】ハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジ

私は、アメリカ合衆国ハワイ州に1年間の留学をしました。初めの10か月間はハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジで主に調理学や英語を学びました。残りの2か月間は、大学の授業の一環で現地のレストランでキッチンスタッフとしてインターンシップを行いました。

大学では、ベイキングやアジア料理、アメリカ料理などの授業を履修し、現地の学生と一緒に学びます。大学のレストランやカフェテリアで自分たちが作った料理を提供するため、実践的な活動をし、リアルなキッチンを学べました。この活動のおかげで、シェフ達やクラスメイトと仲良くなり、充実した学生生活を送ることができました。

授業外では、野外でのフードイベントや大学イベントのボランティア活動に積極的に参加しました。休日は、ルームメイトとショッピングやご飯を食べに行ったり、長期休みになるとアメリカ本土のロサンゼルスやハワイ島に旅行したりと、沢山の思い出を作りました。

現地の大学で調理を学んだ後は、ホノルルのファインダイニングレストランのキッチンでインターンシップを行いました。調理技術はもちろんのこと、メニューアイディアや食材の美味しい組み合わせ、盛り付けなどの調理知識も実践的に習得しました。仕事仲間や働く環境に恵まれていたため、インターンシップ期間は誇りを持って自分の仕事を全うすることができました。レストランでのインターンシップで得た経験は、私の夢である商品開発の仕事に貢献できると思います。

この留学は、私の人生にとって意味あるものとなりました。初めての経験が多かった1年で、大変なことも辛いこともありましたが、それ以上に楽しさや嬉しさが上回りました。ハワイで出会った人々の優しさに触れることも多く、その優しさに何度も助けられ、自分自身の成長に繋がったと思います。私は、ハワイに留学することができ、本当に良かったと思うと同時に、見守ってくれた家族や先生、友達に感謝の気持ちを持ちました。この気持ちを忘れず、留学で得た知識や経験を活かして残りの大学生活に励みたいです。

留学先:アメリカ合衆国ハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジ

現地大学での習得単位数:33単位

留学期間:2024年8月~2025年8月

履修内容:調理学、英語、インターンシップ、ボランティアなど

語学スコア:TOEIC75点アップ

短期留学プログラム

- 海外研修(夏・春)[全学部対象]

- 英語圏の短期研修プログラムで、ホームステイをしながら春夏に3週間程度、アメリカもしくはオーストラリアの協定校で語学研修とフィールドワークに参加します。海外文化や国際情勢を理解するとともに、今まで身につけた英語力を実践的に活用できる絶好の機会です。

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 宮﨑 楓奈流通科学部 流通科学科

- 【留学先】ハワイ大学マノア校

私は、8月23日から9月15日までの約3週間、ハワイ大学マノア校の「3-Week NICE Program」に参加しました。プログラムには約100人の大学生が参加しており、ほとんど日本人でした。初日のオリエンテーションでは先生と1対1で対話形式のレベル分けテストが行われ、5つのレベル、10クラスに振り分けられました。

現地での平日は、午後から大学で実践的なコミュニケーション英語の授業を受け、週2回はハワイ大学の学生と交流する時間が設けられていました。最終課題には、プレゼンテーションがあり、パワーポイントを使用して各クラスで出された課題の発表をしました。また、校外学習もあり、私のクラスはBishop Museumとチャイナタウンを訪問しました。チャイナタウンはガイドの方に案内してもらい、建物や街の歴史と現状を学びました。ハワイを忘れる、まるで中国のような街並みは印象的でした。

土曜日には、パールハーバーの見学やビーチ清掃ボランティア活動にも取り組みました。ボランティアは学生だけでなく、地元の方々も参加していて、海に悪影響を与える海藻を駆除して海水保全に取り組みました。授業前後や日曜日には、友人と食事やショッピングを楽しみ、観光スポットを巡りました。

ホームステイ先は大学に近い日本人家族でした。生活面で困ることはほとんどありませんでしたが、家での会話は日本語中心でした。しかし、ホストファミリーは学校で学んだ英単語や表現の意味を的確に教えて、学習サポートをしてくださいました。また、日本語があまり話せない息子さんと積極的に英語で会話をして、自ら学習に活かす環境を作りました。

この研修を通して、私は日本の授業では学べない、ネイティブが使う表現や発音といった「生きた英語」を習得できました。そして、最初は自分の英語が通じるか不安でしたが、思い切って話しかけることの重要性を痛感しました。今後は、この経験を活かし、さらに英語学習に励んで将来に役立てたいと考えています。

.jpg)

- 松本 琉那流通科学部 流通科学科

- 【留学先】ハワイ大学マノア校

私は、2/8~3/3の3週間、ハワイ大学マノア校で行われた海外研修に参加しました。

平日は大学で英語の授業を受け、土曜日にはビーチでの環境保全活動やパールハーバー見学に参加しました。

大学の授業では、英語だけではなく、ハワイの言葉、文化や伝統料理についても学びました。

また、週に一度、ハワイ大学マノア校の学生と授業内で交流をする機会もあり、英語力を高めることができました。

休日は友人と一緒に観光スポットに行ったり、ハワイで有名なものを食べたり、ショッピングも楽しみました。

滞在中で最も印象深い出来事は、早朝に友人と一緒にダイヤモンドヘッドに登ったことです。私にとって人生初の山登りでしたが、30分ほどで頂上に着くことができました。山頂から見渡すワイキキの街や海、日の出はとても綺麗でした。もし、またハワイに行く機会があれば、もう一度あの光景を見たいと思います。

私は、この研修を通して、躊躇せず誰にでも英語で話しかけられるようになりました。

英語を話すことに不安を感じる方でも、間違えを恐れず、根気よく話しかけることで自信がつくと思います。今後は、海外研修で得た経験をもとに英語の学習に励み、将来の進路に活かしたいと思います。

- 台湾協定校研修 [全学部対象]

- 台湾の文化に触れながら、アジアへの理解や近隣諸国との良好な交流を深めることを目的とした8日間の研修です。現地での活動としては、協定校での学生交流、台湾企業の訪問、フィールドワークを予定しています。

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 下川 夏生流通科学部 流通科学科

- 【留学先】台湾・玄奘大学

2024年3月1日から3月9日までの9日間、台北市、新竹市での活動を中心とした台湾協定校研修に参加しました。初日から3日間は、ガイドの方と中村の学生のみで台北市内のお寺や記念堂などの見学を行い、4日から最終日までは協定校である玄奘大学の学生との交流会や、台北市内や玄奘大学がある新竹市内の観光などを行いました。

研修に参加するにあたり、「①現地の言語を5つ習得する②台湾の文化や歴史について学ぶ③台湾に進出している日本企業の日本との違いを見つける」の3つの個人目標を立てました。

この研修で印象に残っていることは、台湾の人々はみんな親切だということです。玄奘大学の先生方や学生はもちろん、訪れたお店の方はみんな私たちが日本人だということに気付き、日本語で声をかけてくれました。また、台湾に進出している日本のコンビニエンスストアの台湾と日本の違いについても見つけることができたり、観光を通して文化や歴史を学ぶことができたり、反対に違いだけではなく似ているところや同じところもあったりと、驚くような発見や多くの学びがありました。街を歩いているだけで、観光旅行とは違う視点から様々なことに気付くことができ、目標を大きく上回る学びがあったと思います。

はじめは研修日程と就職活動の情報解禁日が重なっていることに対し、両立ができるのか不安で研修を諦めようか迷っていました。また、1週間以上異国の地で生活することの不安や、他にも多くの不安や心配事がありました。しかし、その不安や心配事が無くなるほど充実した9日間を過ごすことができました。現地で多くの学びや気付きがあったからこそ、日本のことについても改めて学ぶきっかけになりました。

今回出会った玄奘大学の学生とまた会って話せるように中国語の勉強に力を入れるとともに、台湾だけでなく他の国にも目を向け、歴史や文化について学んでいきたいと思います。

- 国際交流研修in韓国 [全学部対象]

- 韓国の協定校である東元大学校で行う8日間の研修です。本研修では、現地学生と交流をしながら、韓国語の習得・異文化理解、現地企業訪問を行い、外国人と積極的にコミュニケーションをとることができる人材育成を目指しています。

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 竹下 結子栄養科学部 栄養科学科

- 【留学先】韓国 永進専門大学校

2025年 3月5日から3月12日の8日間、「国際交流研修 in 韓国」に参加しました。私は、韓国の文化の理解と現地の方と積極的にコミュニケーションをとることを目的とし、

この研修に参加しました。研修では、永進専門大学校での授業と学生との交流、ホームステイ、企業訪問、歴史的建造物の見学などと、さまざまなプログラムを経験しました。

韓国語の授業では、英語と韓国語を織り交ぜた、今までに受けたことがない新しく楽しい授業で、ハングルを基礎から学ぶことができました。また、現地の学生と交流する中で、すでに世界に目を向け、将来のキャリアや国際交流に積極的に取り組む姿を目の当たりにしました。それと同時に、これまでの自分の視野がいかに狭かったかを痛感させられまし

た。私自身もこれからもっと広い世界を意識しながら、行動していく必要があると強く感じました。企業訪問では、JETRO ソウル事務所とキムチ工場に訪問し、韓国の国際情勢や食の歴史と文化に関する知見を得ることができました。ホームステイでは韓国の家庭料理を食べたり、キャンプに連れて行っていただいたりと、旅行ではできない貴重な経験ができました。母国語以外の環境に身を置き、他国の方とコミュニケーションをとる喜びを感じました。時には言語の壁を感じ、悔しさを覚える場面もありましたが、この経験が語学学習を継続する原動力になっています。この7泊8日は、私にとって人生の視野が広がり、目標を大きく上回る学びがあったと感じています。この経験を生かしてこれからの人生をより豊かなものにしていきたいと考えています。

- N-STEP

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 平城 かえら 栄養科学部 栄養科学科

- 【留学先】ベトナム

私は令和7年度のN-STEP(サマー)制度を通して、ベトナムに8/6~8/10の5日間、海外研修に参加しました。

現地では大学生とのフィールドワークや企業訪問、市内研修など、旅行とは異なる多くの学びを得ることができました。

まず初めに驚いたのは、街中を走るバイクの多さです。ベトナムは公共交通機関があまり発達していないため、バイクの量が非常に多く、日本とは全く違う街の雰囲気を肌で感じました。また、ベトナムの方との会話では互いに母国語ではない英語を使いながらも、ゆっくり話したりジェスチャーを交えたりして内容を伝えることがとても楽しく印象的でした。企業訪問では、急速に発展するベトナムのビジネスに触れ、将来に対する視野が広がりました。市内研修や自由時間では、見たことのない料理を味わったり、ナイトバスで夜のベトナムを体感したり、買い物を楽しんだりしました。

長期の海外留学となると不安が大きくなかなか踏み出せませんでしたが、「自分の視野を広げたい」という思いから、まずは自分のペースで挑戦できる短期海外留学に参加しました。そこで異文化に触れ、自分の知らない世界をたくさん知ることができ、語学の面でも考え方の面でも自己成長することができたと感じています。

- 海外フードビジネス研修

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 篠崎晴琉 平原柊亮栄養科学部 フード・マネジメント学科

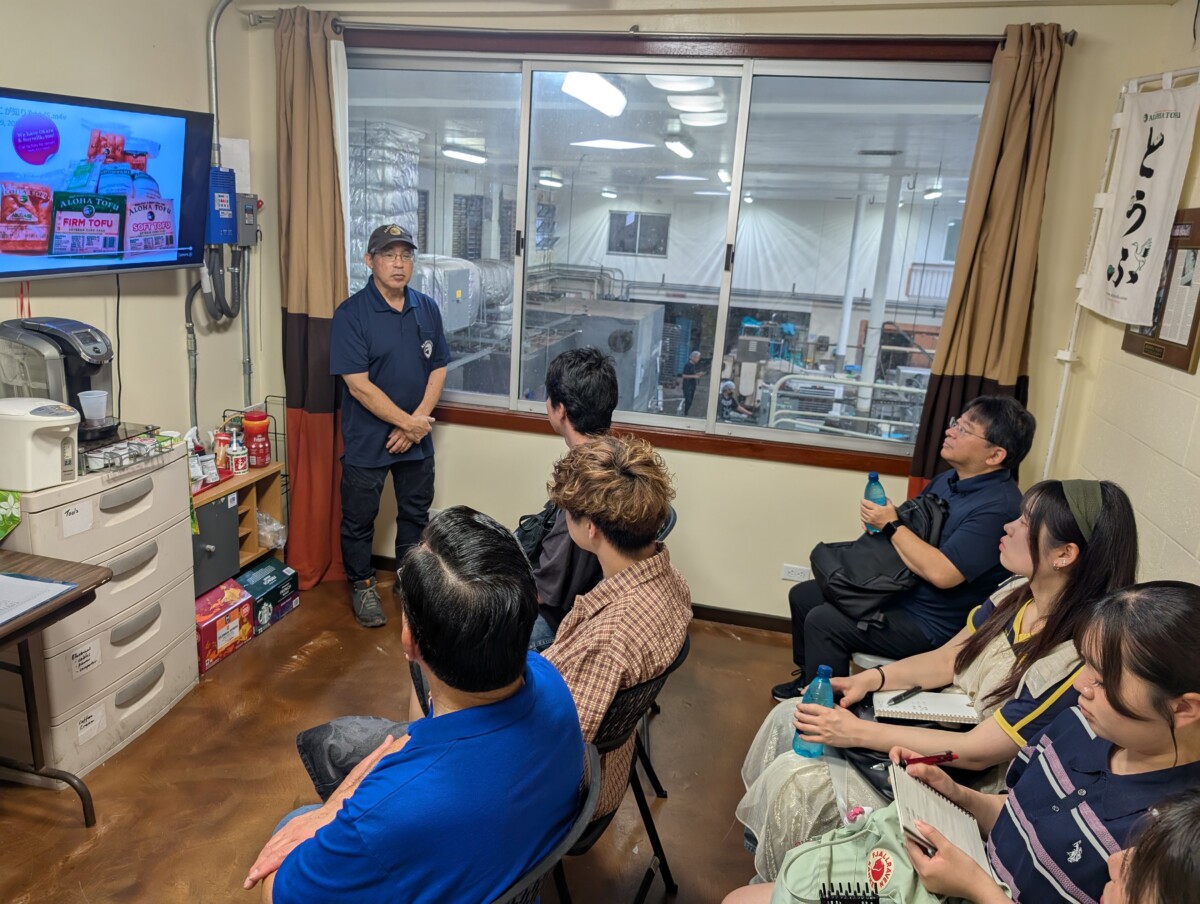

- 【留学先】ハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジ(他 訪問先:ALOHA TOFU、SUN NOODLES HAWAII など)

篠崎晴琉

2025年2月17日から24日まで、アメリカ・ハワイで実施された「海外フードビジネス研修」に参加しました。私がこの研修に参加しようと思ったきっかけは、もともと海外に興味があり、この研修では語学だけでなく、実際に自分の目で見て体験しながら海外のビジネスを学べる点に魅力を感じたからです。将来のキャリアの幅を広げるチャンスになると考え、参加を決めました。

研修では、ハワイの食文化と市場について学び、新たなフードビジネスの提案を行うことを目的に、講義、調理実習、企業訪問、市場調査、グループワークなど多様なプログラムが実施されました。

カピオラニ・コミュニティ・カレッジでは、現地の学生とともに調理実習に参加し、ハワイの伝統料理や健康志向の食文化を体験的に学びました。企業訪問では、日系の食品企業を中心に現地のビジネスモデルや取り組みを知ることができました。市場調査では、スーパーマーケットやフードコートで実際の商品や価格、陳列方法などを観察し、消費者の傾向を把握しました。

研修中には「豆腐アサイーボウル」という新商品の提案を行うため、現地調査やインタビューを通じてアイデアを具体化しました。健康志向の弱いハワイの市場に合った商品として、豆腐とアサイーを組み合わせたヘルシーなデザートを企画し、トッピングや価格設定、パッケージデザインまで検討しました。

実際に参加して本当によかったと感じています。最初は異文化ならではのルールや習慣に戸惑うこともありましたが、日を追うごとに現地の暮らしや価値観を知る楽しさが増していきました。現地の人々と直接コミュニケーションを取る中で、言葉だけでなく気持ちを通わせることの大切さや楽しさを実感することができました。少しでも興味があるなら、迷わず挑戦してみることを強くおすすめします。挑戦することで、きっと新しい自分と出会えるはずです。

私は、この貴重な体験を通して、異文化理解や語学力の重要性を再認識し、自分自身の視野を大きく広げることができました。今後の学びや将来のキャリアに、この経験をしっかり活かしていきたいと考えています。

平原柊亮

2025年2月17日〜24日の8日間でアメリカ、ハワイで「海外フードビジネス研修」に参加しました。研修の内容としては、ハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジで現地の学生と調理実習をして、一緒に食事をしました。その後、ハワイ大学の先生方からハワイの伝統的な食、外国の食の現状について学びました。また、ハワイの現地で展開している企業訪問、そしてグループごとに新しい食ビジネスを提案するためのインタビューやフィールドワークを行いました。僕がこの研修に参加しようと思った理由は、海外の食の知識を学びたいと思ったからです。

学生の内に海外の食についての知識をつけておくことは、社会に出てから自分の力になると思いました。実際、ハワイの伝統、海外の食文化、海外で展開している日本企業についてのこと、そして海外の雰囲気を知ることができました。

研修に行くまでは、自分でアルバイトしてお金を貯めていたので大変でしたが、奨励金もいただき研修に参加することができたので、苦労してよかったと思います。

初めての海外だったので日本との違いにも戸惑いましたが、今回の研修を楽しむことができました。私は英語は少ししか理解できませんでしたが、意外と現地の方々とコミュニケーションをとることができたので、言葉の壁を超えてコミュニケーションがとれることはとても面白いと思いました。

実際に今回の研修を経験することができ、自分の中の価値観が良い方向に変わったと感じます。大学生で海外に行く事など幅広い経験をすることは、必ずこれからの自分の為になると思います。

- トビタテ! 留学JAPAN

- 詳しくはこちら

留学体験レポート

- 梶 礼華教育学部 児童幼児教育学科

- 【留学先】イギリス

私は、1年時に大学主催の海外研修で訪れた英国により長く滞在し、伝統と多様性が融合する英国の暮らしを学びながら、英国の福祉やパラリンピックに対する取り組みについて学びたかったため、英国で半年間ボランティア・調査留学をしました。身体障がいのある人々が暮らす施設や、地域の障がい者スポーツ団体でのボランティア、パラリンピックに関する調査等の実践活動を通して、多様性の生きる社会について考えると同時に「自分らしさ」についてより深く考えることが出来ました。

また「社会や世界をよりよくしたい」という同じ思いを持ちながら、全く異なる分野で活躍する友人がたくさんでき、今でもそのつながりは活動や思考を広げてくれる貴重な存在となっています。