風土改革・組織開発のプロによる特別講義:組織行動とリーダーシップ

5月29日の「組織行動とリーダーシップ」授業に、企業風土改革コンサルティングを専門とする(株)スコラ・コンサルトの髙木穣プロセスデザイナーを講師にお招きして、「令和のリーダーシップ 対話とファシリテーション」についてご講義いただくとともに、学生たちのこれまでに遭遇した組織行動やリーダーシップに関する質問にアドバイスいただきました。

髙木先生の著書:「職場にやる気が湧いてくる対話の技法:令和の管理職の必須スキル」

【受講生の感想】

今回の高木様の講義を受け、講義の冒頭から力説されていた「対話」を今後の組織行動をする際に大事にしていこうと思いました。組織の考え方が変化してきていることや、ボス型とチーム型のマネジメントの違いの解説などとても興味深く、分かりやすかったです。また、対話において安定→混沌→相互理解→共創とフェーズが存在し、その間には壁があり、その壁を乗り越えて行くことが重要だと理解出来ました。講義の後半であったマインドセットの話では、私はどちらかというと硬直マインドセット寄りの考え方で結果ばかり気にしていました。しかし、結果ばかりを見るのではなくその過程こそが重要なんだと理解することができました。今後立派な社会人になるために、成長できるために考え方を改めて、成長マインドセットを強めて行けるようになりたいです。

(フード・マネジメント学科3年 岡上凌大)

今回髙木先生の講義を受けて、授業で学んだことが会社でどのように活用されているのかについて具体的に理解することができました。特に、機械論的組織観から生命体的組織観への移り変わりに、仕事に対するやりがいや、若い世代の新しい考え方が反映されて変化していったということが面白く感じました。上下の関係よりも柔軟な対話によってチームが進化していくというものが自分には合っていると感じます。また、自律的チームになるためには指示をする前に、お互いの考え方や気持ちについて話し合いながら理解しておくことが重要だと学びました。自分が得意なことや不得意なことをチームで補い合いながら進んでいくという考え方に魅力を感じたため、将来仕事をする際には意識的に行動していきたいです。

(フード・マネジメント学科3年 首藤利緒)

先生のお話を聞いて、これまでの組織の在り方と、これから求められるリーダーシップの違いについて深く考えさせられました。昔は優しく指導することはあまりなく、硬い組織の中で上からの指示に従うことが当たり前でした。これは、まさに「機械論的組織観」であり、指示がないと動けず、連絡も一方通行という特徴がありました。しかし、現代では「生命体的組織観」が重要であると分かりました。一人ひとりが意識的に活動し、目標を共有・伝達できるような組織づくりが求められており、下の世代を育てるにはこの生命体的な視点が重要で、コミュニケーションをしっかりとることが大切だと感じました。

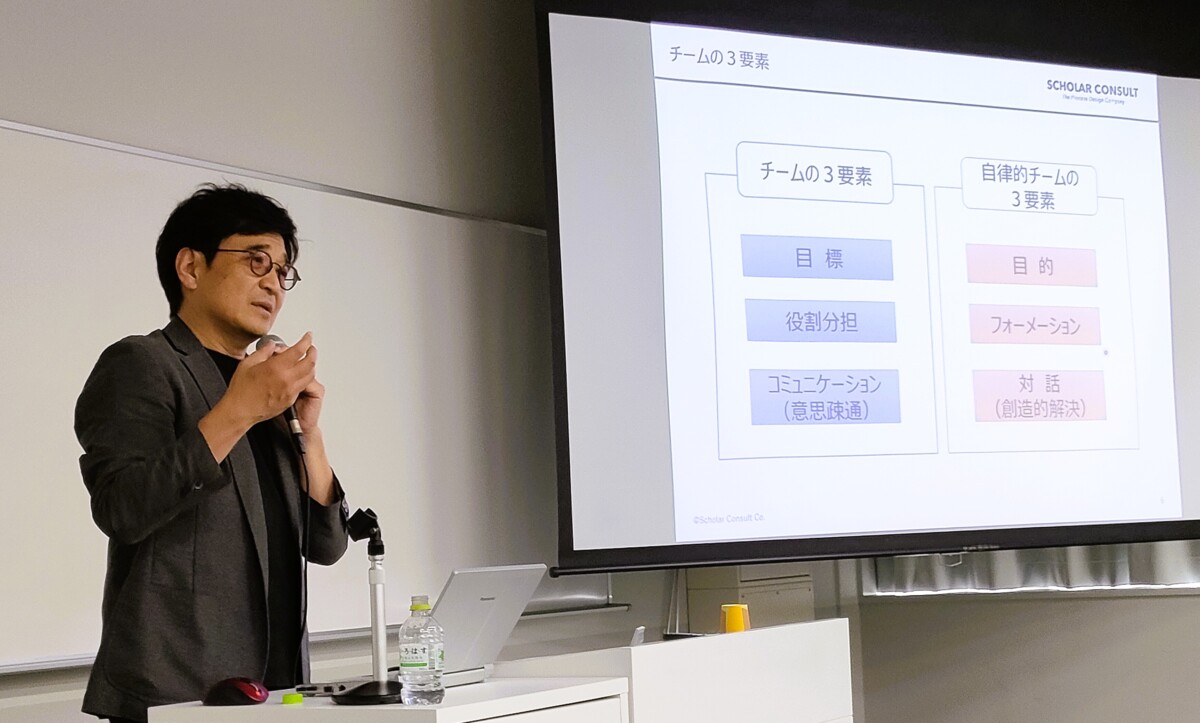

また、「ボス型マネジメント」は上からの一方通行のやり取りであるのに対し、「チーム型マネジメント」ではメンバー全員が話し合える環境が整っており、その方がよいと思いました。自律的なチームをつくるには、「目的」「フォメーション」「対話」の三要素が必要であり、リーダーとは単にメンバーを引っ張るだけでなく、対話を通じて共に進んでいく存在であること分かりました。

当たり障りのない会話ができる「安定の状態」から、言いたいことを自由に言える「混沌の状態」に移ると、対立が起きることもあります。しかし、そこで自分の気持ちを一旦置いて、相手の気持ちを丁寧に聞くことで相互理解が生まれ、最終的には答えを共有し、共創につながるのだという点に深く共感しました。

さらに、人の欲求には「退行欲求」と「成長欲求」があり、リーダーとしては結果よりも成長に目を向ける姿勢が求められると知り、私は塾講師のアルバイトをしており生徒とのコミュニケーションで悩むことがありますが、結果ではなく経過を褒め関係性を築いていきたいと思いました。最後に、リーダーは「優しくするべき」という言葉がとても印象に残りました。厳しさだけでは人は育たず、優しさの中に人を動かす力があるのだと実感しました。

(フード・マネジメント学科3年 松本唯那)