財務省福岡財務支局上席調査官 外園 馨 先生から、「私らしく生きるための資産形成入門」をテーマに講演をしていただきました!

7月16日、栄養科学科3年生で中・高家庭科教員免許の取得を目指す学生を対象にした「家庭経営学」の授業に、財務省福岡財務支局理財部上席調査官でいらっしゃる外園 馨先生を外部講師としてお迎えし、講演を受けることができました。

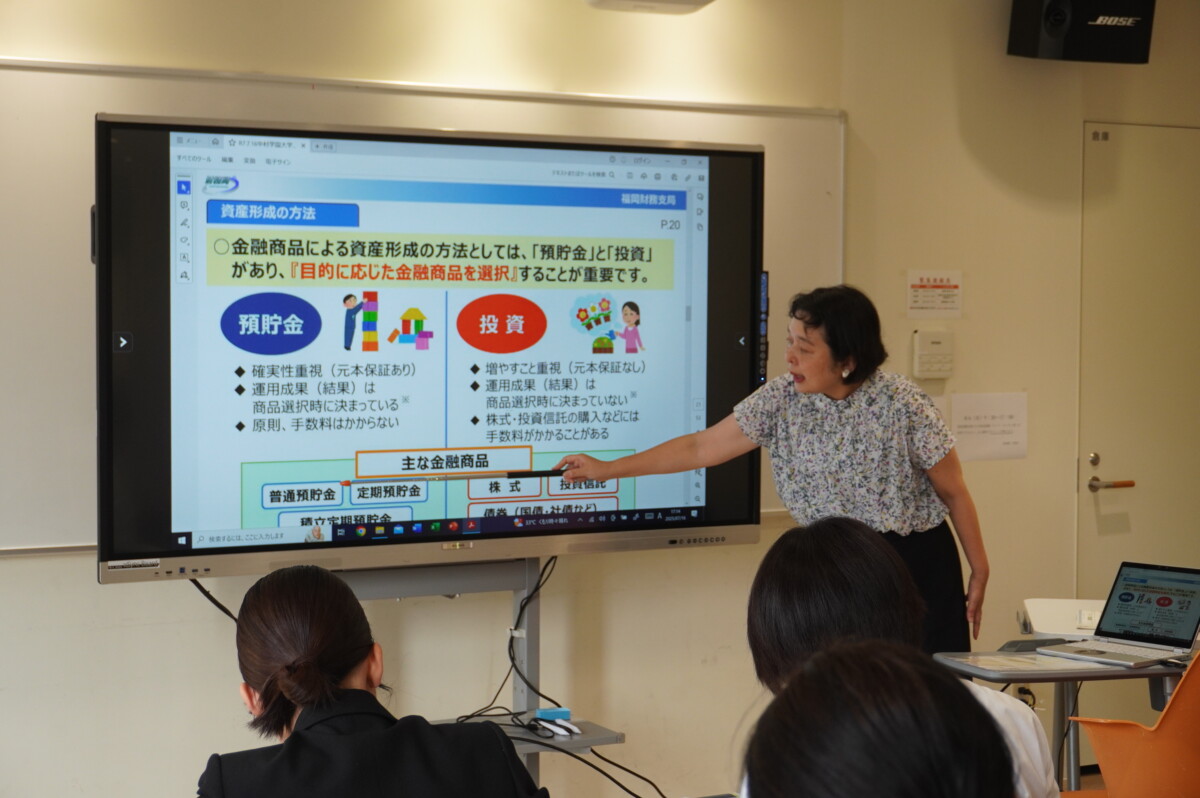

この講演を受けるようになった背景には、高等学校学習指導要領が改訂されたことにあります。きっと皆さんも『家庭科で金融教育を教えるようになった』というニュースを聞いたことがあると思います。令和4年4月のことです。成年年齢が18歳に引き下げられたことを受け、消費生活に関わる学習の一層の充実が求められたのでした。家計管理については、それまでも貯蓄、保険、株式については教えてきたのですが、それに加え、債券、投資信託等の金融商品、資産形成の視点にも触れるようにと示されたのです。学生は、中・高家庭科教員を目指すものの、その当時高校3年生でしたから、資産形成に関する学習を全く学んだことがなく、教えることに大きな不安感を抱いていましたので、今回、学ぶ機会を設定したのです。

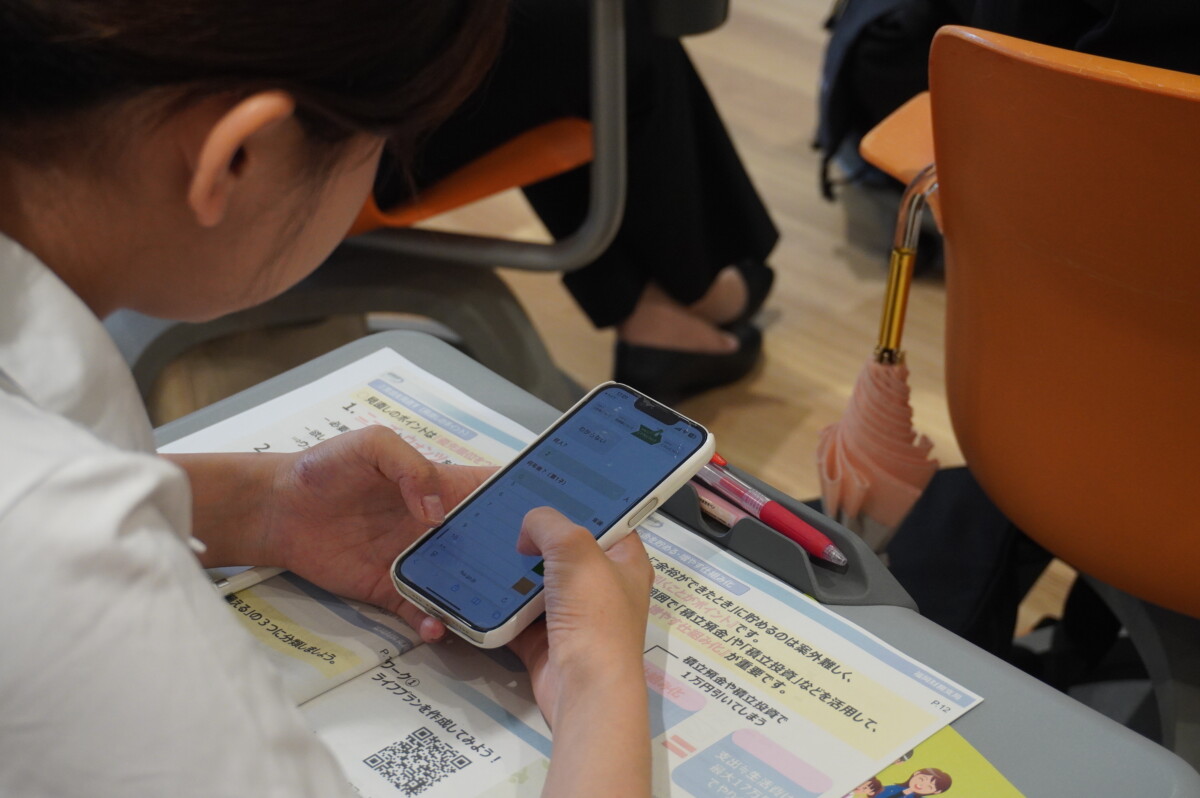

講演の導入で、「ライフプランニング」に触れていただきました。どのように生きるかというライフプランの選択肢が多様化したことで、一人一人が将来を見据えきちんと考えた上で、「自分が実現したいライフイベント」にいくらかかるのかをイメージすることの大切さに気付かせてもらうことができました。家計管理の基礎的知識を学んだ上で、ICT(タブレットやスマホ等)を活用した『ライフプランシミュレーター』にチャレンジしました。「将来の職業は?」「年収額は?」「配偶者の有無?」等、数々の質問に回答していくうちに、『理想のライフプラン』像ができあがったのです。グループ内で紹介・意見交換し合うことで、プランを改善したりよさの共有化を図ったりしました。

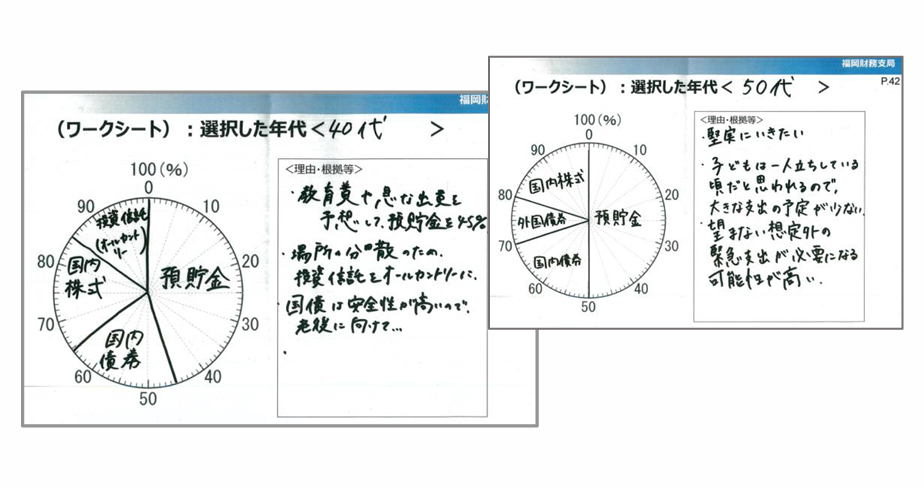

次に、「資産形成の基礎と仕組み」に続けて、「資産形成の実践的な考え方」を学んだ上で、発展的な演習『金融商品の組合せ(=ポートフォリオ)』に取り組みました。各グループごとに、年代(20代、30代、40代、50代)を選んで、ポートフォリオを作成したのですが、「なぜ、このようなポートフォリオにしたのかという理由や根拠」をきちんと示すよう求められたので、皆で意見を出し合い調整しながら進め、最後に、完成したポートフォリオを全体に向け発表し、みなのよさを共有しました。 ※2つのグループの成果物を下に紹介しています。

以上のように、導入の演習後、新たに外園先生から説明いただいた知識を生かして、メインとも言える「演習」に当事者意識をもって取り組んだことで、家庭科の先生を目指す学生たちは、改めて『授業設計の重要性』(=ストーリー性を意識した授業創り)も確かめることができたようです。

・個人がもつ責任が増えている社会で、リスクと利益、両方の視点から考えられるように理解できる授業をしていきたいと思いました。

・人は生まれてから人生を終えるまでに様々なライフイベントがあり、お金はそれを支える大切なものであることを実感しました。

・シミュレーターを用いてライフプランニングをしたことや、グループワークで金融商品の組合せを考えたことが印象に残っています。