能登半島地震 被災地でのボランティア活動報告

令和6年能登半島地震で被災された地域では、未だ多くの方が避難生活を続けていらっしゃいます。

2月22日から3月22日の1ヶ月間、本学の栄養科学部調理部門の教員と薬膳・食育ボランティア部の学生有志が4~5人のチームを作り、能登高等学校で炊き出しボランティア活動を実施しています。この炊き出しは、日本調理科学会とNPOキャンパーとの連携で実施しており、NPOキャンパーのリーダーや理事関係者様のご配慮で、キャンピングカー、トイレ車、現地での車と運転手を手配いただき、ボランティア活動に取り組めています。

この炊き出しは、能登高等学校の生徒の給食、避難所となっている公民館や共同施設の食事、役場や消防関係の方々の食事として提供しています。

参加している教員および薬膳・食育ボランティア部は、2016年熊本県益城町の震災でも炊き出しボランティアを行った経験があり、災害時の炊き出しボランティアマニュアル、炊き出しメニューのレシピなどを提供することにより、栄養科学を学ぶ大学だからこそ出来る支援を目指しています。

.jpg)

【活動内容】

・炊き出し活動

・炊き出し活動の環境整備(包丁の寄贈、衛生管理の視覚化など)

・炊き出し活動のマニュアル作り

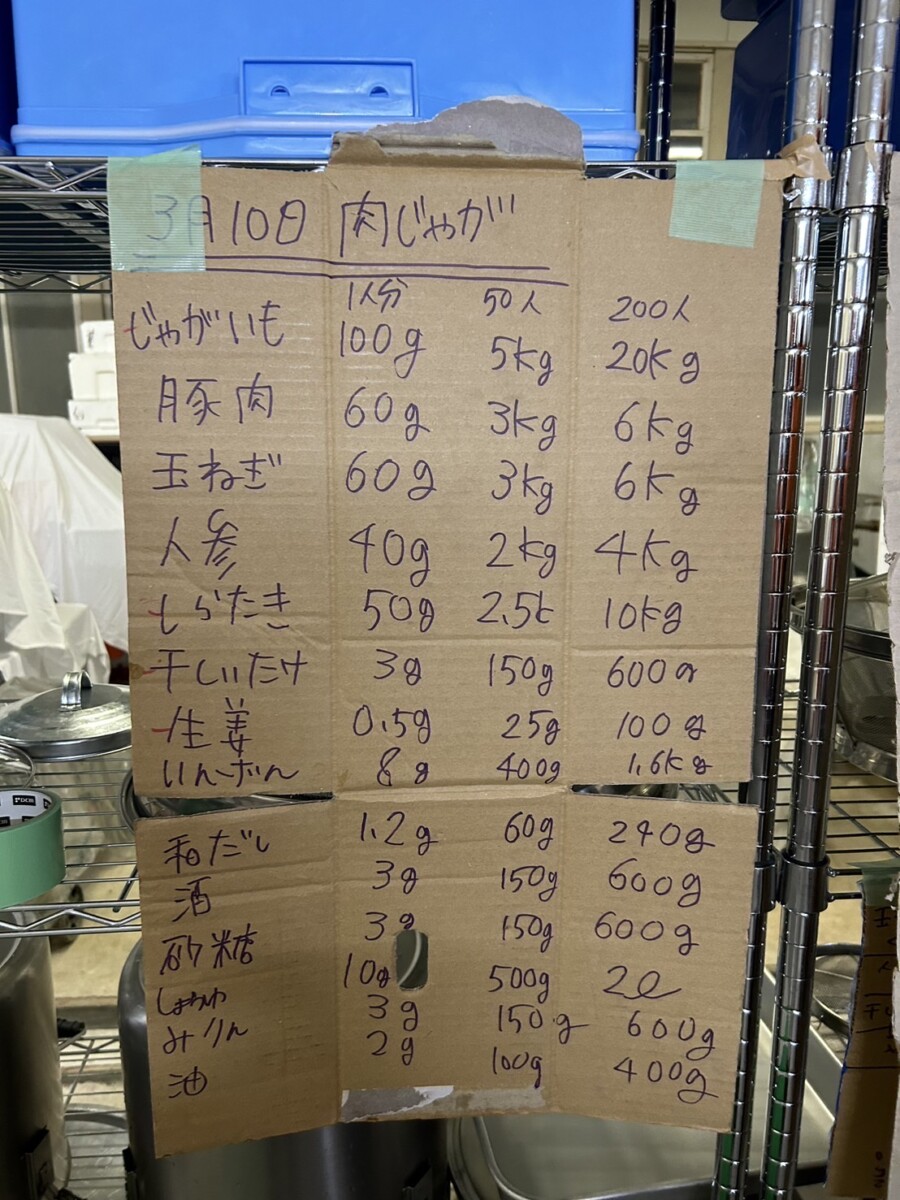

・炊き出しメニューのレシピ提供(1品で1食分の栄養素を満たせるメニュー計17品)

【参加した学生の感想】

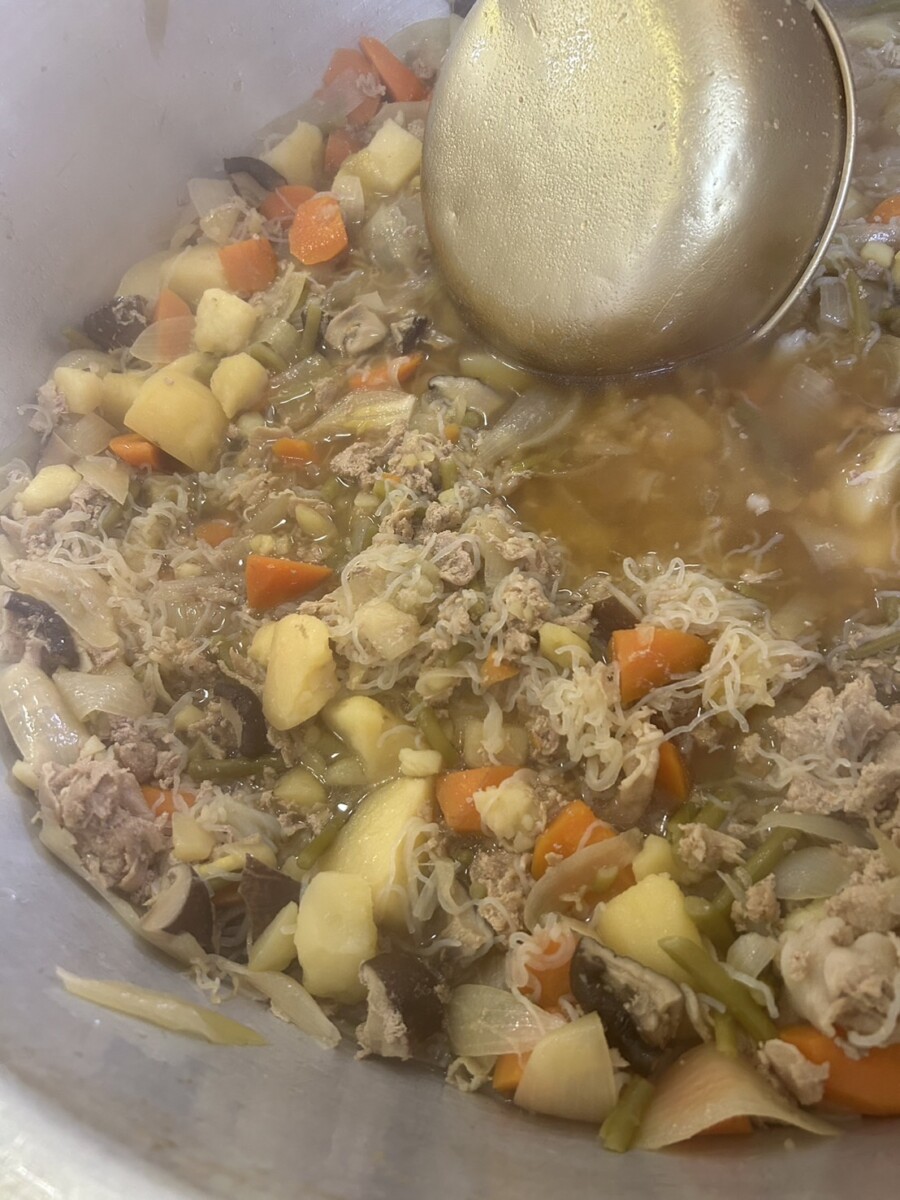

2月26日から炊き出しボランティアに参加し、昼100食、夜100食、計200食を地元の高校や公民館、避難所などに提供を行いました。

炊き出しを行う中で一番気を付けているのは衛生管理です。「衛生管理マニュアル」に基づき調理を行い、食中毒を防ぐために消毒を定期的に実施、中心温度を測り十分に加熱を行いました。また節水しながらも衛生的に調理ができるように調理工程を工夫し、安心して食べていただけるようにしました。

避難所では様々な支援物資が届いていましたが、缶詰やインスタント食品などが多く、温かいご飯を食べるのが二十数日ぶりの方もいらっしゃり、手作りの温かいご飯は貴重であることが分かりました。

食事後に「美味しかった」や「おかわりをしたい」と笑顔で言ってくださり、とてもうれしかったです。

しかし、炊き出しを行うことができている地域は一部に過ぎず、コンビニ弁当やインスタント食品などの食事しかできていない人達もいらっしゃるのが現状です。また、炊き出し先への道中では、道路のひび割れ、倒壊している家、隆起したマンホール、傾いている電線・看板など地震の爪痕が数多く残っていました。倒壊を免れた家でも、室内は生活のできる状況ではありません。そのような地域住民の方達のためにも炊き出しは、計画的に継続的に行うことが重要だと学びました。

この活動は3月22日まで行う予定です。少しでも被災地の方々に食を通して笑顔と元気を取り戻していただけるよう、精一杯活動して行きたいと思います。

地震で被害にあわれた皆様の1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。