「国内フードビジネス研修Ⅰ」山口勇製茶工場様を訪問しました

「国内フードビジネス研修Ⅰ」は、日本の食文化を支える調味料や伝統料理の現場を訪問するフィールドワークの演習科目です。生産、加工、流通、販売の現場での体験を通じて、食産業の課題や、新しい付加価値について理解を深めます。

以下は、山口勇製茶工場(福岡県八女市)様を訪問した学生のレポートです。

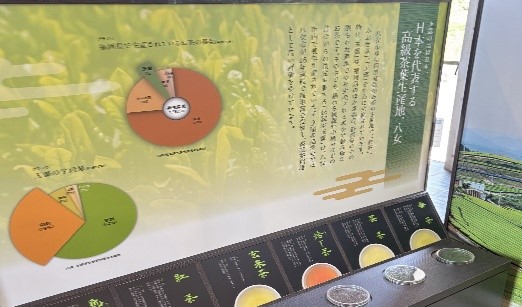

福岡県八女市は、高級茶である「玉露」の産地として知られており、その中でも星野村は朝霧が出るほどの寒暖差の大きな気候や、山のミネラルなどの養分を含んだ土壌など、良質なお茶作りに適した環境が整っている。寒暖差によって芽の数は減ってしまい収量も少ないが、その分味は濃くて、旨みの強い質の高い茶葉ができるため高値で取引される。八女茶は全国茶品評会で、玉露の部で 24年連続で産地賞を受賞している。特に、伝統的な方法で生産される「伝統本玉露」はGI(地理的表示保護制度)にも登録されており、八女ならではのブランド価値を持つ。収穫16日前から藁を使ったすまきで畑を覆って95%の光を遮り、さらに一枚一枚を手摘みをし、茶取引センターに出荷されることなど条件は厳しく、他地域で同じ方法を行っても「伝統本玉露」とは認められない。

山口勇製茶工場の山口孝臣さんの農園もその伝統を守る一つで、家族経営で畑150アールを管理し、そのうち50アールで玉露を生産している。茶農家の規模としては小さい方だが、品評会での高い評価や雑誌取材を受けるなど実績がある。同じ茶葉でも加工方法の違いによって煎茶、かぶせ茶、紅茶、烏龍茶など多様なお茶に変わることから、日本茶文化の奥深さを示している。

一方で、伝統本玉露の生産農家は現在23戸にまで減少しており、最年少が山口氏の48歳と高齢化が深刻である。今後10年でさらに半減する可能性が指摘されており、玉露の栽培で必要な自然素材の被覆材料である藁の確保や手摘み作業の人材不足、高齢化など課題は多い。碾茶をメインで作らないのは、玉露の生産が減っている今こそ、玉露にこそ将来の展望があるからと答えていた。

農業は借金や労働のきつさといった面もあるが、実際には気楽さや楽しさも多いという。もちろん天候に左右されるため計画通りにいかないこともあるが、それを自然のせいにできる分、会社勤めのようなプレッシャーは少ない。作業を計画的に進めれば自由な時間を確保でき、昼間に家族と外食に出かけることも可能である。また、夫婦や家族が一緒に作業することで互いの苦労を理解し合い、関係が良くなる点も農業の魅力だという。さらに「生き物を育てている」という感覚は他の仕事には代えがたく、暑さや寒さもそれほど苦にはならないそうだ。こうした理由から、碾茶など新しい分野に手を広げるよりも、伝統を受け継ぎながら玉露を大切に作り続けることにこそ意義があると山口さんは考えている。

現在、海外ではアメリカなどでは抹茶ラテやスイーツとしての需要が伸び、ヨーロッパではお茶として飲まれる文化も広がっており、今後も日本の茶は世界に広がっていくと考える。600年前に日本に伝わったお茶は、今もなお人々に親しまれ続けており、八女の伝統本玉露はその象徴として未来に引き継がれていくべき存在である。

フード・マネジメント学科1年 黨 すみれ