遺伝子組換え実験で新たな高大連携が実現しました

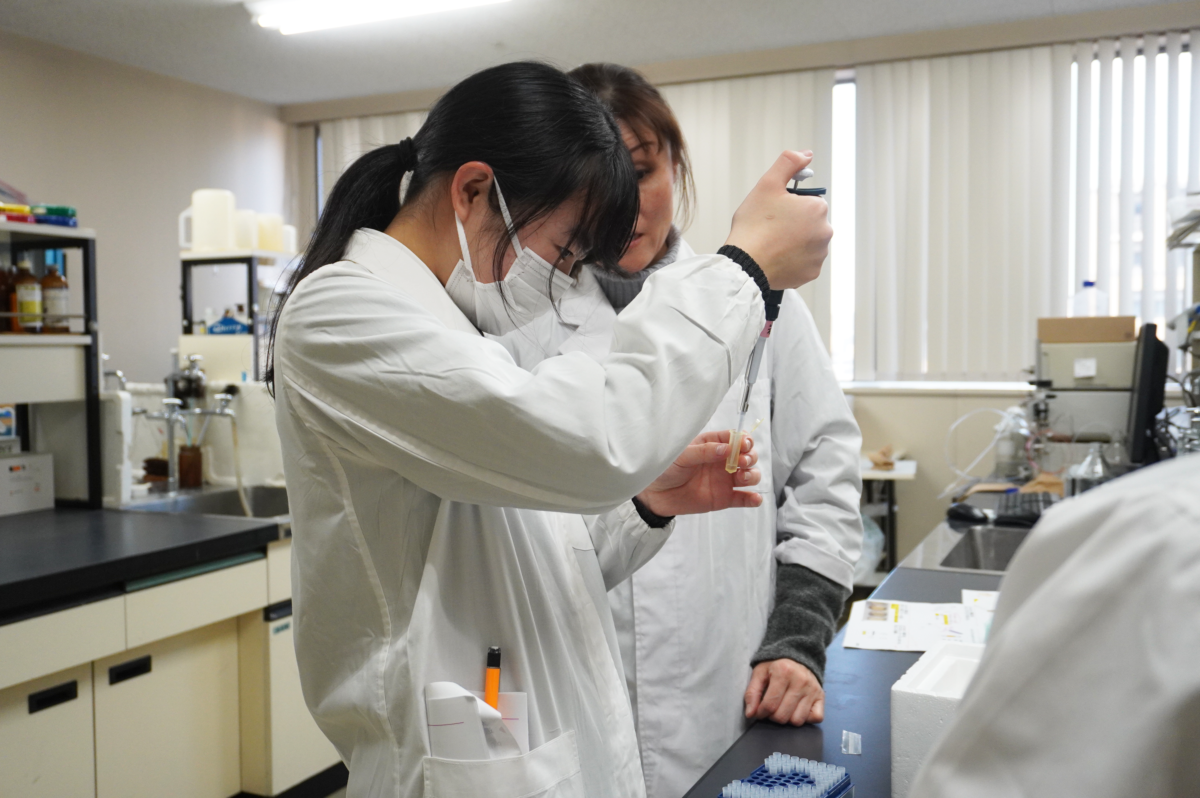

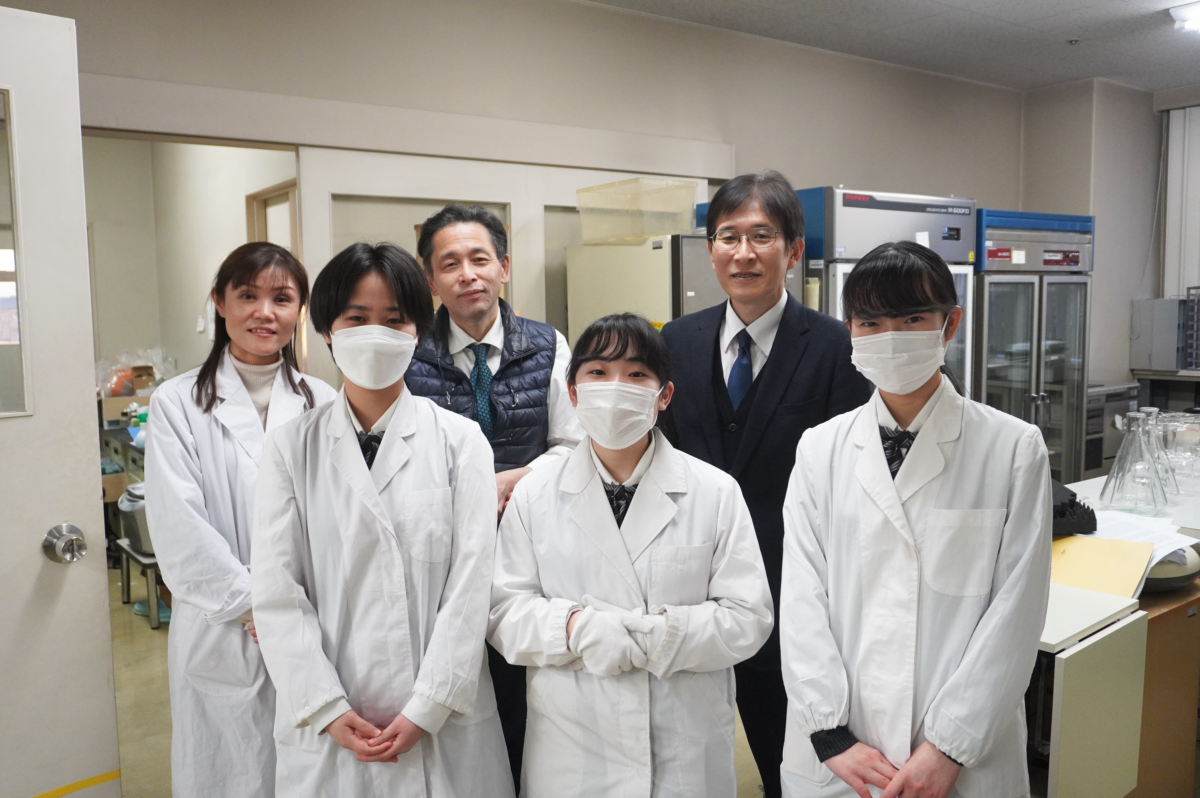

1月29、30日、中村学園女子高校の生物化学部の3名の生徒と顧問の武宮先生が栄養科学科 末武 勲研究室を訪問し、遺伝子組換えの実験を行いました。

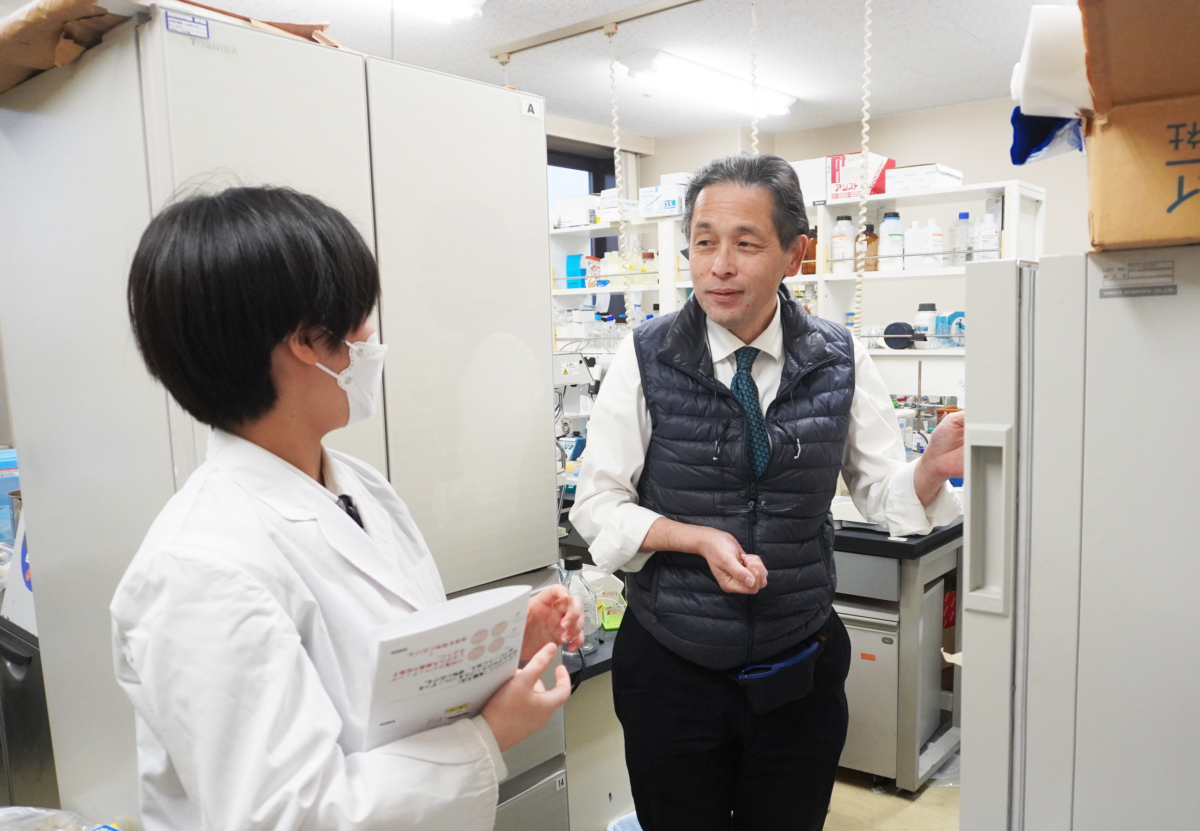

今回の訪問は、高校から大学に、生化学が専門の末武教授に実験指導の協力を依頼し、末武教授が生物化学部の研究訪問を受け入れたものです。高校と大学が連携、接続する学びの場が実現しました。

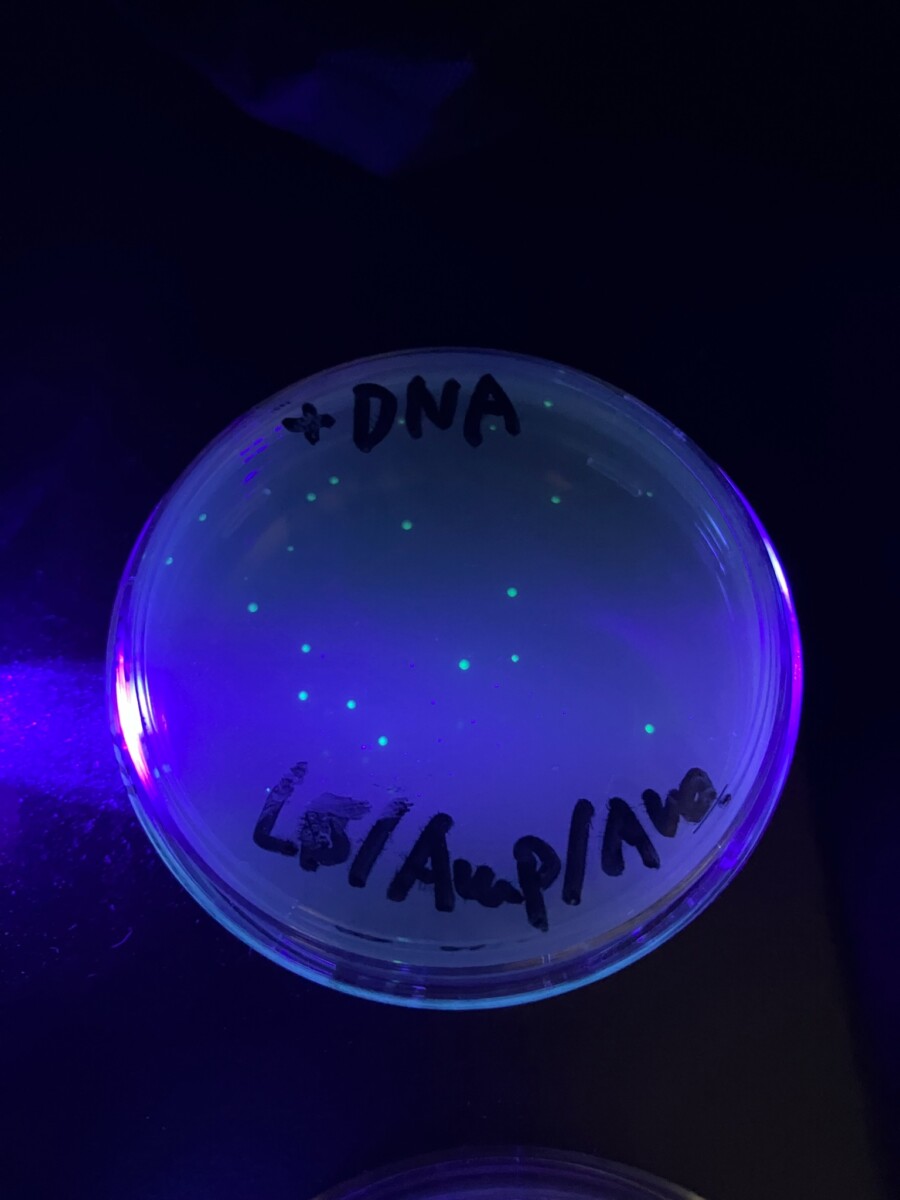

中村学園女子高校の生物化学部では、生物の飼育のほか、テーマを決めて実験・観察をする活動を行っています。今回、生徒たちが研究テーマに選んだのは「遺伝子組換え」。実験では、オワンクラゲがもつ光るGFP(緑色蛍光タンパク質)※遺伝子を、大腸菌のプラスミドと呼ばれるDNA分子に連結し、大腸菌のなかでGFP遺伝子を発現させます。この実験では、生物の細胞の中で遺伝子からタンパク質が合成される流れを学びます。

末武教授と武宮先生の指導のもと、生徒たちの手で準備したGFP遺伝子をもつ大腸菌を培地に広げ、プレート内で培養させました。

翌日、プレートに紫外線を当てると、大腸菌が合成したGFPが緑色に発光するのが観察できました。

生物化学部では、設備が整った教育機関でこの実験を試みていましたが、思うような実験結果が得られずにいました。今回、念願の実験成功を目の当たりにして、生徒たちはとても喜んでいました。

実験後は、末武教授との質疑応答のほか、栄養科学科 加藤 正樹教授の案内による学内の実験の設備見学の時間も設けました。

生徒たちは、「教科書で読むのと、実際に実験で検証をしてみるのでは全く理解度が違う」「実験キットではうまくいかなかったが、末武先生の条件だとはっきりと発光が確認できて驚いた」「高校にはない器具や設備に触れ、とても貴重な経験だった」と話します。

部員たちは文理の区別なく、興味・関心のあるテーマでともに学びを深めることができました。

※GFP・・・ (Green Fluorescent Protein)緑色に光るタンパク質。2008年、下村脩博士はこの光るタンパク質の発見と応用で、マーティン・チャルフィー博士、ロジャー・チェン博士とともにノーベル化学賞を受賞しています。